静岡放送社長辞任の意向は”藪蛇”だった

3月5日発売週刊フライデー誌面

3月5日発売の週刊誌フライデー(発行部数約25万部)は、『平日昼間から一緒に酵素風呂、手をつないでディナーへ その後、「別宅」で密会し、週末にはゴルフ旅行ー「静岡放送社長と女子アナがW不倫」の衝撃写真』をスクープした。前日(4日)夕方からヤフーニュースが内容の一部を紹介すると、紙媒体の雑誌をはかるかに上回る百万超のアクセスとなり、静岡新聞、静岡放送の大石剛社長(51)は全国的な注目を集めることになった。

翌日(6日)には、静岡新聞は「お詫び」を掲載した。『(大石社長は)「報道されたような不適切な関係は一切ありませんでしたが、今後は誤解を与えないような行動を取るように注意してまいります」とし、責任を取って静岡放送社長を辞任する意向です』と書かれていた。

「W不倫」という不適切な関係は一切なく、行き過ぎたスキンシップで誤解を与えただけだと言うのだ。”密会用”マンションや一泊二日のゴルフ旅行などが事実とすれば、そんな言い訳が通用するとは思えない。

朝日、毎日などの一般紙も一斉に、大石社長が8日にも静岡放送社長辞任を発表すると伝えた。当然、「W不倫」報道がきっかけだとも書いている。実際には、「W不倫」報道に対する批判があまりにも多かっただけに、静岡放送社長辞任で何とか”火消し”を図りたかったのだろう。逆に、一般紙が報道するきっかけをつくってしまった。”火消し”どころか、全く事情を知らない県民にもあまねく知らせることになり、静岡放送社長辞任の意向は”藪蛇”だった。

「お詫び」は、静岡放送社長辞任の意向のみを伝え、静岡新聞社長辞任を否定した。フライデーは新聞社社長ではなく、放送会社社長、アナウンサーの「W不倫」のほうが読者が食いつきやすいと考えただけだろう。

静岡放送は、静岡新聞と管理、営業部門等すべて一体で、新聞記者が突然、放送記者となったり、垣根のない同じ会社である。静岡放送社長を辞任しても、大石社長の強大な権力はそのままである。静岡県外の読者は静岡新聞、静岡放送の特殊な事情を知らないだろう。静岡放送社長辞任を正式発表しても、大石社長に何らのペナルティもない。放送、新聞とも同じ会社なのだから、記者たちは、なぜ、静岡新聞社長辞任をしないのかを、尋ねるべきだ。

大石社長は、昨年12月1日の創立記念日(静岡新聞の創立記念日だが、ラジオ、テレビの静岡放送も同じ日を共有する)に新聞、放送の全社員に向けたメッセージで『創業以来の最大危機』を訴えた。

「W不倫」報道で事情は一変した。「不適切な関係」や「行き過ぎたスキンシップ」といった「W不倫」報道の中身ではなく、社員たちが、雑誌フライデーにリークしたことを『創業以来の最大危機』と呼ぶべきだろう。

フライデーの誌面では『(大石社長が)社員に「てめえ、トバしてやる!」と言い放ったのは有名な話。社長のパワハラのため、ここ数年、どんどん社員が辞めています』などと書かれている。

静岡新聞、静岡放送の社内でひどいことが起きていることだけが分かる。一体、何が起きているのか?

静岡新聞の改革は「待遇の改悪」

2020年10月10日の週刊ダイヤモンドが特集『地方エリートの没落』で、静岡新聞を取り上げた。ツイッター上にアカウントを開設した「静岡新聞 リニア大井川水問題を解説!」の静岡県庁「御用新聞」批判から始まり、オーナー会社(大石家が静岡新聞、静岡放送の株の大半を有する)の社風を揶揄(やゆ)している。

昨年9月20日の週刊サンデー毎日では、下山進の「2050年のメディア」連載第26回で、静岡新聞を取り上げた。こちらは、『NYT(ニューヨークタイムズ)と静岡新聞イノベーションリポート 何が違うのか』のテーマで、大石社長をインタビューしている。

「静岡新聞が今、日本全国の地元紙から注目をあびている」と期待を抱かせる始まりだったが、中身は違っていた。NYTの調査リポートをまねてつくった『静岡新聞イノベーションリポート』に、下山はずっこけてしまい、意味がよく分からないと嘆いているのだ。

<「紙かデジタルか」という話をするつもりはありません。私たちは「デジタルファースト」になるのではない。「ユーザーファースト」になるのです>という新聞社らしくない難解な文章は、読者を混乱させるだけで全く無意味だとインタビューの中で、下山は暗に批判している。

具体的に何をやりたいのか、全く分からないと首をかしげる。2ページ連載で、大石社長の写真説明の、「執務の服装もシリコンバレー風。スーツではない。役職定年とそれに伴う給与の引き下げを実行する」だけが具体的だった。要は、「待遇の改悪」を図ることが「静岡新聞イノベーションリポート」だと、におわせている。「給与の引き下げ」はすでに行われたのだろう。

これでは、社員たちが怒るのもやむを得ないだろう。

『泥船に乗ってもらう』と社員を脅す社長

「W不倫」報道の原田亜弥子アナウンサー(40)が、イノベーションリポートに関する一文を書いていた。

『Fail Fast Fail Often 早く失敗しろ! たくさん失敗しろ! 職業柄失敗は許されない精神で来た私にとっては衝撃的な言葉でした。でも失敗していないということは、裏を返せば、毎日言われたことしかやっていない、出来ることしかやっていないということ。一瞬聞けば当たり前のような言葉ですが一つ一つの講義を重ねていくと今までの自分の生き方、仕事のやり方全てにおいて考えさせられました。今変化しようとしている会社と共に自分自身も変わりたい。失われた時間をやり直すことは出来なくても、取り戻すことは出来るのではないかと確信しました』

「自分自身も変わりたい」。昨年9月、掛川で5日間、行われた「ブートキャンプ」に参加した原田アナが成果をつづった感想である。「ブートキャンプ」とは、アメリカの軍隊式訓練だが、静岡新聞、静岡放送が「ブートキャンプ」と呼んでいる意味は不明。原田アナと大石社長が懇意になったのも、「ブートキャンプ」がきっかけだとすれば、今回の報道が結果であり、原田アナの生き方、仕事のやり方すべてが変わるだろう。

とにかく、「ユーザーファースト企業」をはじめ、「ブートキャンプ」など何をしたいのか、分からないのが、静岡新聞、静岡放送の企業改革のようだ。

1月11日付静岡新聞の自社広告

昨年12月1日の創立記念日に、大石社長は現在、『我々は未曽有の危機、創業以来最大の危機』にあり、『もし、この危機を全社員一丸で乗り越えなければ、「泥船に乗ってもらう」選択しかなくなるだろう』と述べていた。それに続いて、1月11日の新聞では、『静岡新聞SBSは、マスコミをやめる。』というセンセーショナルな全面広告を4ページにもわたって掲載した。それが一体、何なのか、読者には全く伝わらなかった。

下山進のように部外者ならば、「分からない」と言っても許されるが、社内で、「分からない」「意味不明」と言えば、「トバされる」のだろう。

『泥船に乗ってもらう』と社員たちを脅す社長はあまりいない。だから、社員の有志が、大石社長に静岡放送、静岡新聞の社長を辞めて、訳の分からない企業改革から手を引いてもらいたいと願い、フライデーにリークしたのだろう。

創業者大石光之助はかっこういい新聞人だった

わたしは2008年まで、30年間、静岡新聞社に勤務した。大学時代のゼミ「1930年代の思想の研究」で、地方の新聞人、桐生悠々(1873~1941)をゼミ論のテーマにした。一番有名な論説「関東防空大演習を嗤う」で、悠々は信濃毎日を追われるが、生きざまとしてはかっこいい新聞人の理想を貫いた。

静岡新聞社を辞めたあと、2009年に雑誌「静岡人」第2号「久能山東照宮」特集号を発刊した。その中に、静岡新聞創業者の大石光之助(1896~1971)を取り上げた。桐生悠々ほど知られていないが、全国一の安売り新聞をつくった大石光之助もかっこういい言論人だった。

13歳で徳富蘇峰の書生に入った大石光之助には数えきれないエピソードがある。合理主義者であり、名目を軽蔑し、名声という空虚な飾り物に反発したから、一般にはほとんど知られることはなかった。

そんななかで、東條英機の家族への物心両面での厚い支援、東京裁判のA級戦犯、拘置中のB、C級戦犯らがひもじい思いをする中で、さまざまな物資を送り、弁護団長の清瀬一郎を支えたことは特筆に値する。敗戦後、一夜にして逆賊になった東條は無謀な戦争の元凶、国を亡ぼした罪人とされ、マスコミは国民感情をあおりたて、東條らに憎しみと非難を集中させた。大石は正義心と反骨から、敢然として援助の手を差し伸べている。

勝者が敗者を断罪するのが東京裁判だったため、国際法、国際正義は無視され、A級戦犯のみに責任を押しつけた。東條の弁護を引き受けようとする弁護士がいない中で、日本を弁護するという立場で引き受けた清瀬の弁論を一貫して静岡新聞は掲載している。現在とは違い、静岡新聞の論調はマスコミ一般の傾向とは正反対を貫いていた。東條未亡人は大石の死後、雑誌婦人公論に東條一家を守った大石の「陰徳」を発表している。

東京裁判のあと、戦後の三大冤罪事件とされる、静岡県の幸浦、二俣、小島の3事件では、清瀬が弁護団長を務め、大石の静岡新聞は全面的に清瀬の弁護を支持する論調を掲げ、無罪を勝ち取るために戦った。

ユニークなのは、その経営だった。他の新聞社と違い、専売店を持たず、販売を中央紙の専売店に任せた。中央紙がカルテルを結んだルールに逆らい、1千円以上もの安売りで部数を伸ばしたが、業界の”ギャング”と呼ばれ、各社に嫌われた。30年ほど前、わたしは中央官庁の記者クラブに加入するために、地方紙の東京支社にあいさつに回ったが、安売りの静岡新聞はクオリティーペーパーではないと、何度も非難された。

わたしが静岡新聞社にいた時代、大石イズムはほんの少しだけ残っていた。幹部役員は他の社員たちよりも早朝に出勤して、他の目に見えないところで働くよう指示されていた。幹部役員が早朝、清掃を行い、偶然の来客者はその姿を見て驚いたという話をよく聞いた。

静岡新聞は給料等すべて男女同権であり、印刷、工務など現業の職場の人々と大卒の新聞記者との給料格差のない(年齢で同じになる)現在では考えられない会社だった。家族主義と呼ばれ、協同組合的な観念で社員を大切にするのが大石イズムのモットーだった。(※いまは違います)

「まことに空しきものは名なり、真に大切なものは実体なり」と大石は日ごろ言っていた。『創業以来の最大の危機』が何かは分からないが、もう一度、大石イズムをちゃんと理解すべきだ。

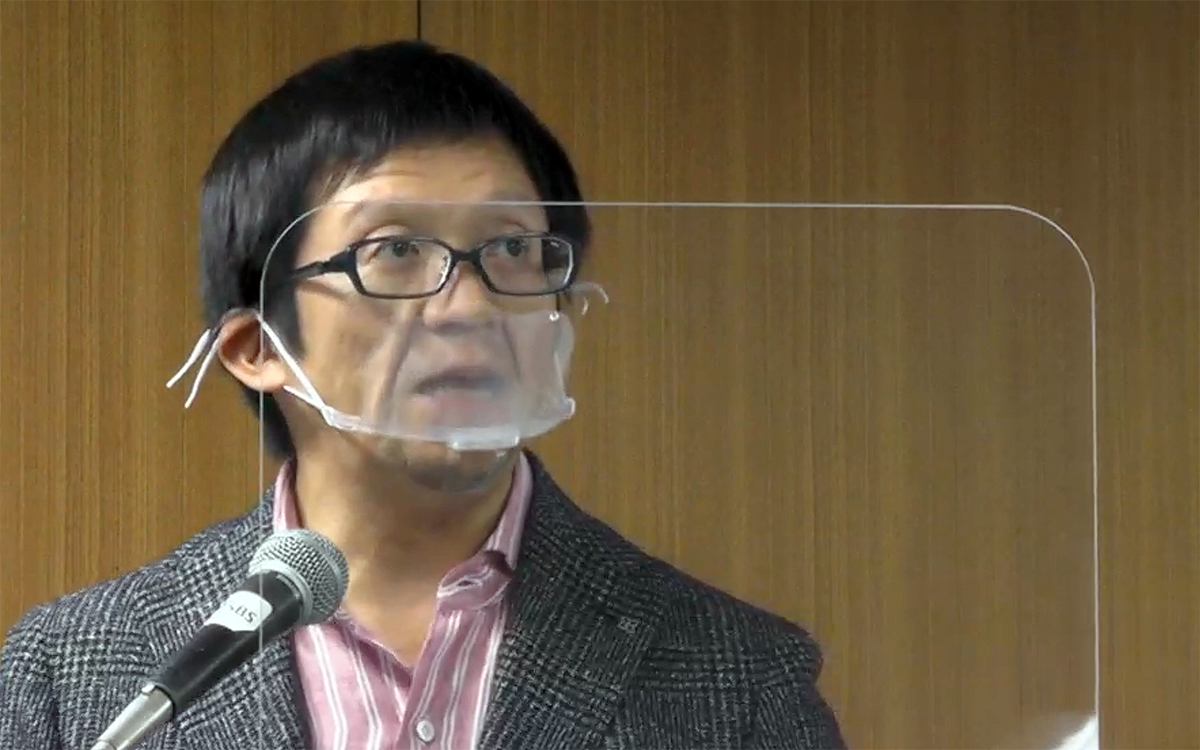

※タイトル写真は、2020年12月1日の静岡新聞創立記念日で、全社員にメッセージを送る大石剛社長(静岡新聞の@エスのHPから)

Leave a Reply